乌头马角终相救是什么意思-乌头马角终相救

1.盼乌头马角终相救是什么意思

2.求《金缕曲》

3.求,余秋雨散文一篇——《宁古塔》

盼乌头马角终相救是什么意思

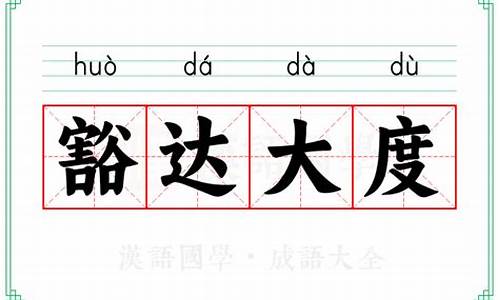

成语:乌头马角

拼音:wū tóu mǎ jiǎo

解释:比喻不能实现之事。同“乌白马角”。

乌白马角wū bái mǎ jiǎo

解释:乌鸦变白,马头生角。比喻不能实现之事。

出自:《燕丹子》卷上:“燕太子丹质于秦,秦王遇之无礼,不得意,欲求归。秦王不听,谬言曰:‘令乌白头,马生角,乃可许耳。’”

示例:洁城洗志期暮年,~宁足言。 ◎南朝宋·《代白紵舞歌》诗

语法:联合式;作谓语、定语;含贬义

原文:季子平安否?便归来,平生万事,那堪回首。行路悠悠谁慰藉,母老家贫子幼。记不起从前杯酒。魑魅搏人应见惯,总输他覆雨翻云手。冰与雪,周旋久。 泪痕莫滴牛衣透,数天涯,依然骨肉,几家能够?比似红颜多命薄,更不如今还有。只绝塞苦寒难受,廿载包胥承一诺,盼乌头马角终相救。置此札,君怀袖。

大概是在说,期盼有一天能够获救,虽然希望很渺茫。

求《金缕曲》

金缕曲-于役石柱谒秦夫人庙

(清)瞿颉

明社将墟矣,向谁将,巴渝万户,只身遮蔽。有个小戎知兵女,逐马褰裙飞矢。能拔戟、自成一队。会与良人同杀贼。破岩关,狂寇胥披靡。忠且勇,世无比。

包胥又洒秦庭泪,便指麾,溪丁峒户,奋戈而起。忠义丰涪凭保障,民到于今受赐,想当日、中原鼎沸。跋扈将军偏养寇。让孤军,娘子输忠义。同名者,应羞。

注解

词的上阕写秦良玉与丈夫一道平定杨应龙叛乱。是役,马千乘奉调带领了三千兵征讨,良玉另统亲兵五百相随。与明军副将周国柱部齐抵邓坎(今贵州凤冈县南),计日破敌。万历二十八年(公元1600年)正月初二,军营置酒欢度春节,杨应龙率部来袭,众军失措,独良玉夫妇率兵奋勇出击,连破金筑等七寨。接着在众军配合下,秦良玉所部攻破天险桑栏,最后会同总兵刘继等诸路兵马攻破娄山关,将杨应龙围歼于海龙图。播州之战,良玉首次用兵,战功第一,故言:“忠且勇,世无比。”

词的下阕写平定奢崇明叛乱。镇守山海关的秦良玉奉令回川扩兵援辽,抵达石柱仅一日,就碰上永宁宣抚使奢崇明叛乱,占据重庆,自称大梁王,转而乘虚进逼围困成都,严重破坏了抗清的形势。秦良玉乃挥师西上,奢崇明慑于“白杆兵”威名,派人赠金帛结援,秦良玉立斩来使,把金帛赏赐三军。派兄弟民屏、侄儿翼明、拱明率四千兵马潜入重庆南坪关,自带六千精兵解成都之围,并一举收复重庆。

原词欣赏

(清)钱枚

明季西川祸,自秦中飞来,毒流兵火。石柱天生奇女子,贼胆闻风先堕,早料埋夔巫平妥。应念军门无将略,念家山只怕荆襄破。妄男耳,妾之可。

蛮中遗像谁传播。想沙场弓刀列队,指挥高座。一领锦袍殷战血,衬得云鬟婀娜。更飞马桃花一朵,展卷英姿添飒爽,论题名愧杀宁南左。军国恨,尚眉锁。

清代词人钱枚又有《金缕曲》一首,他因见这位女英雄遗像而发慨叹,持笔濡墨,写词褒赞,高度艺术性概括了秦良玉卓尔不凡的传奇人生:

原词欣赏

顾贞观 金缕曲(一)

季子平安否

便归来 平生万事 那堪回首

行路悠悠谁慰藉 母老家贫子幼

记不起 从前杯酒

魑魅搏人应见惯 总输他翻云覆雨手

冰与雪 周旋久

泪痕莫滴牛衣透

数天涯 依然骨肉 几家能够

比似红颜多梦薄 更不如今还有

只绝塞 苦寒难受

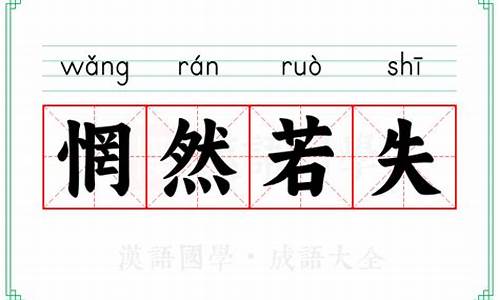

廿载包胥成一诺 盼乌头马角终相救

置此后 君怀袖

顾贞观 金缕曲(二)

我亦飘零久

十年来 深恩负尽 生师友

宿昔齐名非忝窃 试看杜陵消瘦

曾不减 夜郎潺愁

薄命长辞知己别 问人生到此凄凉否

千万恨 从君剖

兄生辛未吾丁丑

共些时 冰霜摧折 早衰蒲柳

诗赋从今须少作 留取心魂相守

但愿得河清人寿

归日急翻行戍稿 把空名料理传身後

言不尽 观顿首

作者介绍

顾贞观,字华峰,号梁汾,江苏无锡人。明崇祯十年生,清康熙十一年举人,擢秘书院典籍。曾馆纳兰相国家,与相国子性德交契,后归江南,读书终老,康熙五十三年卒。贞观工诗文,词名尤著,尝云:吾词独不落宋人圈,可信必传。词名弹指词,有单行刻本传世。

词牌介绍

金缕曲即贺新郎。因叶梦得贺新郎词有“谁为我唱金缕”句,而名金缕曲。唐杜秋娘作。参见苏轼贺新郎。

又名《贺新郎》、《乳燕飞》、《貂裘换酒》。传作以《东坡乐府》所收为最早,惟句豆平仄,与诸家颇多不合,因以《稼轩长短句》为准。一百十六字,前后片各六仄韵。大抵用入声部韵者较激壮,用上、去声部韵者较凄郁,贵能各适物宜耳。

词谱

-平 |仄 +可平可仄+|--|。(韵)|--、+-+|,|--|。(韵)+|+--+|,+|--+|。(韵)+||、--+|。(韵)+|+--+|,|+-+|--|。(韵)+||,|-|。(韵)&+-+|--|。(韵)|--、+-+|,|--|。(韵)+|+--+|,+|--+|。(韵)+||、--+|。(韵)+|+--+|,|+-+|--|。(韵)+||,|-|。(韵)

注解

吴汉槎,名兆骞,江苏吴江人。顺治举人,工诗文,以科场事为人所陷,于顺治十六年谪戍宁古塔(今松江省宁安县)。

丙辰为康熙十五年,时兆骞居塞外已十八年。其后五,年被赦南归。

季子谓汉槎。春秋有吴公子季札,汉槎姓吴,故以季子称之。

牛衣,编草或乱麻为之,以被牛体者。汉书王章传:章疾病无被,卧牛衣中,与妻决泣涕。后人因谓夫妇贫困为牛衣对泣。

廿载包胥,用申包胥哭秦庭事。

乌头马角事见史记荆轲传。

杜陵在长安城外,杜甫曾居此,自称杜陵野老。

夜郎在今贵州桐梓县东。潺愁,形容人之潦倒困顿。

薄命长辞,谓妻子逝去。知己别,谓兆骞远戍。

吴汉槎生于明思宗崇祯四年辛未,顾贞观生于崇祯四年丁丑。贞观作此词时四十岁,汉槎年四十六。

诗词赏析

陈廷焯云:华峰贺新郎两阕,只如家常说话,而痛快淋漓,宛转反覆,两人心迹,一一如见,虽非正声,亦千秋绝调也。又曰:二词纯以性情结撰而成,悲之深,慰之至,丁宁告戒,无一字不从肺腑流出,可以泣鬼神矣。

-- 卢元骏,《词选注》

标题:金缕曲

年代:清

作者:

体载:词

内容:

瀚海飘流燕②。乍归来、依依难认,旧家庭院。惟有年时芳俦③在,一例差池双剪④。相对向、斜阳凄怨。

欲诉奇愁无可诉,算兴亡、已惯司空见⑤。忍抛得,泪如线。

故巢似与人留恋。最多情、欲黏还坠,落泥片片。

我自殷勤衔来补,珍重断红⑥犹软。又生恐、重帘不卷。十二曲阑⑦春寂寂,隔蓬山⑧、何处窥人面?休更问,恨深浅。

赏析:

原题注:丁未①五月归国,旋复东渡,却寄沪上诸子

①丁未:光绪三十三年(1907)。于戊戌变法失败后,逃往日本。越九年

(丁未)归国,其时国事日非。次年(1908)再度东渡,是年光绪帝病。

②瀚海:浩瀚的海。周邦彦《满庭芳》词:“年年,如社燕。飘流瀚海,来寄修椽。”

③俦:同辈之人。

④差池双剪:燕尾如剪。《诗》:“燕燕于飞,差池其羽。”

⑤已惯司空见:即司空见惯。唐刘禹锡为苏州刺史,李司空绅罢镇,慕禹锡名,邀

饮,命妓侑酒,刘于席上赋诗云:“高髻云鬟宫样妆,春风一曲杜韦娘。司空见惯浑闲

事,断尽苏州刺史肠。”

⑥断红:指落花。

⑦十二曲阑:《阑通栏》。费氏宫词:“锁声金掣閤门环,帘卷真珠十二栏。”

⑧蓬山:即蓬莱,神山名。

评解

此词作者以瀚海飘流燕自喻,抒发对国事的感慨。上片“依依难认,旧家庭院”,写作者东渡归来时心情。“年时芳俦”至“泪如线”写当年变法同伴象“差池双剪”的燕子,“相对向”无限凄怨。下片抒发感慨,含蓄蕴藉,语意双关。

求,余秋雨散文一篇——《宁古塔》

这篇文章应该叫《流放者的土地》

东北终究是东北,现在已是盛夏的尾梢,江南的西瓜早就收藤了,而这里似乎还刚刚开旺,大路边高高低低地延绵着一堵用西瓜砌成的墙,瓜农们还在从绿油油的瓜地里一个个捧出来往上面堆。买了好几个搬到车上,先切开一个在路边啃起来。一口下去又是一惊,竟是我平生很少领略过的清爽和甘甜!

这里的天蓝得特别深,因此把白云衬托得银亮而富有立体感。蓝天白云下面全是植物,有庄稼,也有自生自灭的花草。与大西北相比,这里一点也不荒瘠;但与江南相比,这里又缺少了那些温馨而精致的曲曲弯弯,透着点儿苍凉和浩茫。

这片土地,竟然会蕴藏着这么多的甘甜吗?

我提这个问题的时候心头不禁一颤,因为我正站在从牡丹江到镜泊湖去的半道上,脚下是黑龙江省宁安县,清代称之为“宁古塔”的所在。只要对清史稍有涉猎的读者都能理解我的心情。在漫长的数百年间,不知有多少“”的判决书上写着:“流放宁古塔。”

有那么多的朝廷大案以它作为句点,因此“宁古塔”这三个字成了全国官员心底最不吉利的符咒。任何人都有可能一夜之间与这里产生终身性的联结,就像堕入一个漆黑的深渊,不大可能再泅得出来。金銮殿离这里很远又很近,因此这三个字常常悄悄地潜入高枕锦衾间的噩梦,把那么多的人吓出一身身冷汗。

清代统治者特别喜欢流放江南人,因此这块土地与我的出生地和谋生地也有着很深的缘分。几百年前的江浙口音和现在一定会有不少差别了吧,但是,云还是这样的云,天还是这样的天。

地可不是这样的地。有一本叫做《研堂见闻杂记》的书上写道,当时的宁古塔几乎不是人间的世界,流放者去了,往往半道上被虎狼恶兽吃掉,甚至被饿昏了的当地人分而食之,能活下来的不多。当时另有一个著名的流放地叫尚阳堡,也是一个让人毛骨悚然的地方,但与宁古塔一比,尚阳堡还有房子可住,还能活得下来,简直好到天上去了。也许有人会想,有塔的地方总该有点文明的遗留吧?这就搞错了。宁古塔没有塔,这三个字完全是满语的音译,意为“六个”(“宁古”为“六”,“塔”为“个”),据说很早的时候曾有兄弟六人在这里住过,而这六个人可能还与后来的清室攀得上远亲。

由宁古塔又联想到东北其他几个著名的流放地,例如,今天的沈阳(当时称盛京)、辽宁开原市(当时的尚阳堡)、齐齐哈尔(当时称卜魁)等处。我,又想来触摸中国历史身上某些让人不大舒服的部位了。

中国古代历朝对的惩罚,条例繁杂,但粗粗说来无外乎打、杀、流放三种。打是轻刑,杀是极刑,流放“不轻不重”,嵌在中间。

打的名堂就很多,打的工具(如鞭、杖之类)、方式和数量都不一样。民间罪犯姑且不论,即便在朝堂之上,也时时刻刻晃动着被打的可能。再道貌岸然的高官,再斯文儒雅的学者,从小接受“非礼勿视”的教育,举手投足蕴藉有度,刚才站到殿堂中央来讲话时还细声慢气地调动一连串深奥典故,用来替代一切世俗词汇,突然不知是哪句话讲错了,立即被一群宫廷侍卫按倒在地,在众目睽睽之下被一五一十地打将起来。苍白的肌肉,殷红的鲜血,不敢大声发出的哀号,乱作一团的白发,强烈地提醒着端立在一旁的其他文武官员:你们说到底只是一种生理性的存在;用思想来辩驳思想,以理性来面对理性,从来没有那回事儿。

杀的花样就更多了。我早年在一本旧书中读到嘉庆朝廷如何杀戮一个行刺者的具体记述,好几天都吃不下饭。后来我终于对其他花样也有所了解了,真希望我们下一代不要再有人去知道这些事情。他们的花样,是把这件事情变成一个可供细细品味、慢慢咀嚼的漫长过程。在这一过程中,组成人的一切器官和肌肤全部成了痛苦的由头,因此受刑者只能怨恨自己竟然是个人。我相信中国的宫廷官府所实施的办法,是人类成为人类以来百十万年间最为残酷的自戕游戏,即便是豺狼虎豹在旁看了也会瞠目结舌。

残忍,对统治者来说,首先是一种恐吓,其次是一种快感。越到后来,恐吓的成分越来越少,而快感的成分则越来越多。这就变成了一种心理毒素,扫荡着人类的基本尊严。统治者以为这样便于统治,却从根本上摧残了中华文明的人性、人道基础。这个后果非常严重,直到已经废止酷刑的今天,还没有恢复过来。

现在可以说说流放了。

与杀相比,流放是一种长时间的折磨。了倒也罢了,可怕的是人还活着,种种残忍都要用心灵去一点点消受,这就比都繁难了。

就以当时流放东北的江南人和中原人来说,最让人受不了的是流放的株连规模。有时不仅全家流放,而且祸及九族,所有远远近近的亲戚,甚至包括邻里,全都成了流放者,往往是几十人、百余人的队伍,浩浩荡荡。

别以为这样热热闹闹一起远行并不差,须知道这些几天前还是锦衣玉食的家都已被查抄,家产财物荡然无存,而且到流放地之后做什么也早已定下,如“赏给出力兵丁为奴”、“给披甲人为奴”,等等,连身边的孩子也都已经是奴隶。一路上怕他们逃走,便枷锁千里。我在史料中见到这样一条记载:明宣德八年,一次有一百七十名流放到东北,在路上的就有三分之二,到东北只剩下五十人。

好不容易到了流放地,这些奴隶分配给了主人,主人见美貌的女性就随意糟蹋,怕其丈夫碍手碍脚就先把其丈夫杀了。流放人员那么多用不了,选出一些女的卖给娼寮,选出一些男的去换马。

最好的待遇是在所谓“官庄”里做苦力,当然也完全没有自由。照清代被流放的学者吴兆骞记述,“官庄人皆骨瘦如柴”、“一年到头,不是种田,即是打围、烧石灰、烧炭,并无半刻空闲日子”。

在一本叫《绝域纪略》的书中描写了流放在那里的江南女子汲水的镜头:“舂馀即汲,霜雪井溜如山,赤脚单衣悲号于肩担者,不可纪,皆中华富贵家裔也。”

在这些可怜的汲水女里面,肯定有着不少崔莺莺和林黛玉,昨日的娇贵矜持根本不敢再回想,连那点哀怨悱恻的恋爱悲剧,也全都成了奢侈。

康熙时期的诗人丁介曾写过这样两句诗:

南国佳人多塞北,

中原名士半辽阳。

这里该包含着多少让人不敢细想的真正大悲剧啊!诗句或许会有些夸张,但当时中原各省在东北流放地到了“无省无人”的地步是确实的。据李兴盛先生统计,单单清代东北流人(其概念比流放犯略大),总数在一百五十万以上。普通平民百姓很少会被流放,因而其间“名士”和“佳人”的比例确实不低。

如前所说,这么多人中,很大一部分是株连者,这个冤屈就实在太大了。那些远亲,可能根本没见过当事人,他们的亲族关系要通过老一辈曲曲折折的比画才能勉强理清,现在却一股脑儿都被赶到了这儿。在统治者看来,中国人都不是个人,只是长在家族大树上的叶子,一片叶子看不顺眼了,证明从根上就不好,于是一棵大树连根儿拔掉。我看“株连”这两个字的原始含义就是这样来的。

树上叶子那么多,不知哪一片会出事而祸及自己,更不知自己的一举一动什么时候会危害到整棵大树,于是只能战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。如此这般,中国怎么还会有独立的个体意识呢?

我们也见过很多心底明白而行动窝囊的人物:有的事,他们如果按心底所想的再坚持一下,就坚持出人格来了;但皱眉一想妻儿老小、亲戚朋友,也就立即改变了主意。既然大树上没有一片叶子敢于面对风的吹拂、露的浸润、霜的飘洒,那么,整个树林也便成了没有风声鸟声的林。

我常常设想,那些当事人在东北流放地遇见了以前从来没有听见过、这次却因自己而罹难的远房亲戚,该会说什么话,有何种表情?而那些远房亲戚又会作什么反应?

当事人极其内疚是毫无疑问的,但光内疚够吗?而且内疚什么呢?他或许会解释一下案情,但他真能搞得清自己的案情吗?

能说清自己案情的是流放者中那一部分真正的反清斗士。还有一部分属于宫廷内部钩心斗角的失败者,他们大体也说得清自己流放的原因。最说不清楚的是那些文人,不小心沾上了文字狱、科场案,一夜之间成了,与一大群受株连者一起跌跌撞撞地发配到东北来了,他们大半搞不清自己的案情。

文字狱的无法说清已有很多人写过,不想再说什么了。科场案是针对科举考试中的作弊嫌疑而言的,牵涉面更大。

明代以降,特别是清代,壅塞着接二连三的所谓科场案,好像鲁迅的祖父后来也挨到了这类案子——幸好没有全家流放,否则我们就没有《阿Q正传》好读了。

依我看,科场中真作弊的有,但是很大一部分是被恣意夸大甚至无中生有的。例如,一六五七年发生过两个著名的科场案,被杀、被流放的人很多。我们不妨选其中较严重的一个即所谓“南闱科场案”稍稍多看几眼。

一场考试过去,发榜了,没考上的士子们满腹牢骚,议论很多。被说得最多的是考上举人的安徽青年方章钺,可能与主考大人是远亲,即所谓“联宗”吧,理应回避,不回避就有可能作弊。

落第考生的这些道听途说被一位官员听到了,就到顺治皇帝那里奏了一本。顺治皇帝闻奏后立即下旨,正副主考一并革职,把那位考生方章钺捉来严审。

这位安徽考生的父亲叫方拱乾,也在朝中做着官,上奏说我们家从来没有与主考大人联过宗,联宗之说是误传,因此用不着回避,以前几届也考过,朝廷可以调查。

本来这是一件很容易调查清楚的事情,但麻烦的是,皇帝已经表了态,而且已把两个主考革职了,如果真的没有联过宗,皇帝的脸往哪儿搁?

因此朝廷上下一口咬定,你们两家一定联过宗,不可能不联宗,没理由不联宗,为什么不联宗?不联宗才怪呢!既然肯定联过宗,那就应该在子弟考试时回避,不回避就是犯罪。

刑部花了不少时间琢磨这个案子,再琢磨皇帝的心思,最后心一横,拟了个处理方案上报,大致意思无非是,正副主考已经激起圣怒,被皇帝亲自革了职,那就干脆处算了,把事情做到底别人也就没话说了;至于考生方章钺,朝廷不承认他是举人,作废。

这个处理方案送到了顺治皇帝那里。大家原先以为皇帝也许会比刑部宽大一点,做点姿态,没想到皇帝的回旨极其可怕:正副主考斩首,没什么客气的;还有他们统领的其他所有考官到哪里去了?一共十八名,全部绞刑,家产没收,他们的妻子儿女一概罚做奴隶。听说已经了一个姓卢的考官了?算他幸运,但他的家产也要没收,他的妻子儿女也要去做奴隶。还有,就让那个安徽考生不做举人算啦?不行,把八个考取的考生全都收拾一下,他们的家产也应全部没收,每人狠狠打上四十大板。更重要的是,他们这群考生的父母、兄弟、妻子,要与这几个人一起,全部流放到宁古塔!(参见《清世祖实录》卷一百二十一)

这就是典型的中国古代判决,处罚之重,到了完全离谱的程度。不就是仅仅一位考生与主考官有点沾亲带故的嫌疑吗?他父亲出面已经把嫌疑排除了,但结果还是如此惨烈,而且牵涉的面又如此之大。这二十个考官应该是当时中国第一流的学者,居然不明不白地全部杀掉,他们的家属随之遭殃。这种暴行,今天想来还令人发指。

这中间,唯一能把嫌疑的来龙去脉说得稍稍清楚一点的只有安徽考生一家——方家,其他被杀、被打、被流放的人可能连基本缘由也一无所知。但不管,刑场上早已头颅滚滚、血迹斑斑,去东北的路上也已经排成长队。

这些考生的家属在长途跋涉中想到前些天身首异处的那二十来个大学者,心也就平下来了——比上不足比下有余,何况人家那么著名的人物临前也没吭声,要我冒出来喊冤干啥?

这是中国人面临最大的冤屈和灾难时的惯常心理逻辑。一切理由都没什么好问的,就算是遇到了一场自然灾害。

我亦飘零久。十年来,深恩负尽,生师友。宿昔齐名非忝窃,试看杜陵消瘦。曾不减,夜郎僝僽。薄命长辞知己别,问人生到此凄凉否?千万恨,从君剖。兄生辛未吾丁丑,共些时,冰霜摧折,早衰蒲柳。词赋从今须少作,留取心魂相守。但愿得,河清人寿。归日急翻行戍稿,把空名料理传身后。言不尽,观顿首。

不知读者诸君读了这两首词作何感想,反正纳兰容若当时刚一读完就声泪俱下,对顾贞观说:“给我十年时间吧,我当做自己的事来办,今后你完全不用再叮嘱我了。”

顾贞观一听急了:“十年?他还有几年好活?五年为期,好吗?”

纳兰容若擦着眼泪点了点头。

经过很多人的努力,吴兆骞终于被赎了回来。

我常常想,今天东北人的豪爽、好客、重友情、讲义气,一定与流放者们的精神遗留有某种关联。流放,创造了一个味道浓厚的精神世界,使我们得惠至今。

在享受友情之外,流放者还想干一点自己想干的事情。由于气候和管理方面的原因,流放者也有不少空余时间。有的地方,甚至处于一种放任自流的状态。这就给了文化人一些微小的自我选择的机会。

我,总要做一点别人不能替代的事情吧?总要有一些高于捡野菜、拾马粪、烧石灰、烧炭的行为吧?想来想去,这种事情和行为,都与文化有关。因此,这也是一种回归,不是地理意义上的而是文化意义上的回归。

比较常见的是教书,例如,洪皓曾在晒干的桦叶上默写出《四书》,教村人子弟;张邵甚至在流放地开讲《大易》,“听者毕集”;函可作为一位佛学家利用一切机会传授佛法。

其次是教耕作和商贾,例如,杨越就曾花不少力气在流放地传播南方的农耕技术,教当地人用“破木为屋”来代替原来的“掘地为屋”,又让流放者用随身带的物品与当地土著交换渔牧产品,培养了初步的市场意识,同时又进行文化教育,几乎是全方位地推动了这块土地上文明的进步。

文化素养更高一点的流放者则把东北作为自己进行文化考察的对象,并把考察结果留诸文字,至今仍为地域文化研究者所钟爱。例如,方拱乾所著《宁古塔志》,吴桭臣所著《宁古塔纪略》,张缙彦所著《宁古塔山水记》,杨宾所著《柳边纪略》,英和所著《龙沙物产咏》,等等,这些著作具有很高的历史学、地理学、风俗学、物产学等多方面的学术价值。

我们知道,中国古代的学术研究除了李时珍、徐霞客等少数例外,多数习惯于从书本来到书本去,缺少野外考察精神,致使我们的学术传统至今还常缺乏实证意识。这些流放者却在艰难困苦之中克服了这种弊端,写下了中国学术史上让人惊喜的一页。

他们脚下的这块土地给了他们那么多无告的陌生,那么多绝望的辛酸,但他们却无意怨恨它,而用温热的手掌抚摸着它,让它感受文明的热量,使它进入文化的史册。

在这方面,有几个代代流放的南方家族所起的作用特别大。例如,清代浙江的吕留良家族,安徽的方拱乾、方孝标家族,浙江的杨越、杨宾父子等。近代国学大师章太炎先生在民国初年曾说到因遭文字狱而世代流放东北的吕留良(吕用晦)家族的贡献:“后裔多以塾师、医药、商贩为业。土人称之曰老吕家,虽为台隶,求师者必于吕氏,诸犯官遣戍者,必履其庭,故土人不敢轻,其后裔亦未尝自屈也。”“齐齐哈尔人知书,由吕用晦后裔谪戍者开之。”

说到方家,章太炎说:“初,开原、铁岭以外皆胡地也,无读书识字者。宁古塔人知书,由孝标后裔谪戍者开之。”(《太炎文录续编》)当代历史学家认为,太炎先生的这种说法,史实可能有所误,评价可能略嫌高,但肯定两个家族在东北地区文教上的启蒙之功,是完全不错的。

且看历来流离失所的灾民,有几个问清过台风形成的原因和山洪暴发的理由?算啦,低头干活吧,能这样就不错啦。

灾难,对于常人而言也就是灾难而已,但对文人而言就不一样了。在灾难降临之初,他们会比一般人更紧张、更痛苦,但在渡过这一关口之后,他们中一部分人的文化意识有可能觉醒,开始面对灾难寻找生命的底蕴。以前的价值系统也可能被解构,甚至解构得比较彻底。

有些文人,刚流放时还端着一副孤忠之相,等着哪一天圣主来平反昭雪。有的则希望自己后有一位历史学家来说两句公道话。但是,茫茫的塞外荒原否定了他们,浩浩的北国寒风嘲笑着他们。

流放者都会记得宋金战争期间,南宋的使臣洪皓和张邵被金人流放到黑龙江的事迹。洪皓和张邵算得上为大宋朝廷争气的了,在捡野菜充饥、拾马粪取暖的情况下还凛然不屈。

出人意料的是,这两人在东北为宋廷受苦受难十余年,好不容易回来后却立即遭受贬谪。倒是金人非常尊敬这两位与他们作对的使者,每次宋廷有人来总要打听他们的消息,甚至对他们的子女也倍加怜惜。

这种事例,使后来的流放者们陷入深思:既然朝廷对自己的使者都是这副模样,那它真值得大家为它守节效忠吗?我们过去头脑中认为至高无上的一切,真是那样有价值吗?

顺着这一思想脉络,东北流放地出现了一个奇迹:不少被流放的清朝官员与反清义士结成了好朋友,甚至到了生莫逆的地步。原先各自的政治立场都消解了,消解在对人生价值的重新确认里。

当官衔、身份、家产一一被剥除时,剩下的就是生命对生命的直接呼唤。著名的反清义士函可,在东北流放时最要好的那些朋友李裀、魏琯、季开生、李呈祥、郝浴、陈掖臣等人,几乎都是被贬的清朝官吏。但他却以这些人为骨干,成立了一个“冰天诗社”。

函可的那些朋友,在个人人品上都很值得敬重。例如,李裀获罪是因为上谏朝廷,指陈当时的“逃人法”立法过重,株连太多;魏琯因上疏主张一个的妻子“应免流徙”而自己反被流徙;季开生是谏阻皇帝到民间选美女;郝浴是弹劾吴三桂骄横不法……总之都是一些善良而正直的人。现在他们的发言权被剥夺了,但善良和正直却剥夺不了。

函可与他们结社是在顺治七年,那个时候,江南很多知识分子还在以仕清为耻,因此是看不起仕清反被清害的汉族官员的。但函可却完全不理这一套,以毫无障碍的心态发现了他们的善良与正直,把他们作为一个个有独立人品的个人来尊重。

政敌不见了,对立松懈了,只剩下一群赤诚相见的朋友。

有了朋友,再大的灾害也会消去大半;有了朋友,再糟的环境也会风光顿生。

我敢断言,在漫长的中国古代社会中,最珍贵、最感人的友谊必定产生在朔北和南荒的流放地,产生在那些蓬头垢面的文士们中间。其他那些著名的友谊佳话,外部雕饰太多了。

除了流放者之间的友谊外,外人与流放者的友谊也有一种特殊的重量。

在株连之风极盛的时代,与流放者保持友谊是一件十分危险的事。何况地处遥远,在当时的交通和通信条件下要维系友谊又非常艰难。因此,流放者们完全可以凭借往昔友谊的维持程度,来重新评验自己原先置身的世界。

元朝时,浙江人骆长官被流放到东北,他的朋友孙子耕竟从杭州一路相伴到东北。清康熙年间,兵部尚书蔡毓荣获罪流放黑龙江,他的朋友上海人何世澄不仅一路护送,而且陪着蔡毓荣在黑龙江住了两年多才返回江南。

让我特别倾心的是,康熙年间顾贞观把自己的老友吴兆骞从东北流放地救出来的那番苦功夫。

顾贞观知道老友在边荒时间已经很长,吃足了各种苦头,很想晚年能赎他回来让他过几天安定日子,为此他愿意叩拜座座朱门来集资。但这事不能光靠钱,还要让当朝最有权威的人点头。他好不容易结识了当朝太傅明珠的儿子纳兰容若。纳兰容若是一个人品和文品都不错的人,也乐于帮助朋友,但对顾贞观提出的这个要求却觉得事关重大,难以点头。

顾贞观没有办法,只得拿出他因思念吴兆骞而写的词作《金缕曲》两首给纳兰容若看。两首词的全文是这样的:

季子平安否?便归来,平生万事,那堪回首!行路悠悠谁慰藉?母老家贫子幼。记不起,从前杯酒。魑魅搏人应见惯,总输他覆雨翻云手。冰与雪,周旋久。泪痕莫滴牛衣透,数天涯,依然骨肉,几家能够?比似红颜多命薄,更不如?还有。只绝塞,苦寒难受,廿载包胥承一诺,盼乌头马角终相救。置此札,君怀袖。

一个家族世世代代流放下去,对这个家族来说是莫大的悲哀,但他们对东北的开发事业却进行了一代接一代的连续性攻坚。他们是流放者,但他们实际上又成了老资格的“土著”。那么他们的故乡究竟在何处呢?面对这个问题,我在同情和惆怅中又包含着对胜利者的敬意,因为在文化意义上,他们是英勇的占领者。

我希望上面这些叙述不至于构成这样一种误解,以为流放这件事从微观来说造成了许多痛苦,而从宏观来说却并不太坏。

不。从宏观来说,流放无论如何也是对文明的一种摧残。部分流放者从伤痕累累的苦痛中挣扎出来,手忙脚乱地创造出了那些文明,并不能给流放本身增色添彩。且不说多数流放者不再有什么文化创造,即便是我们在上文中评价最高的那几位,也无法成为我国文化史上的第一流人才。

第一流人才可以受尽磨难,却不能让磨难超越基本的生理限度和物质限度。尽管屈原、司马迁、曹雪芹也受了不少苦,但宁古塔那样的流放方式却永远也出不了《离骚》、《史记》和《红楼梦》。

文明可能产生于野蛮,却绝不喜欢野蛮。我们能熬过苦难,却绝不赞美苦难。我们不害怕迫害,却绝不肯定迫害。

部分文人之所以能在流放的苦难中显现人性、创建文明,本源于他们内心的高贵。他们的外部身份可以一变再变,甚至终身陷于囹圄,但内心的高贵却未曾全然销蚀。这正像有的人,不管如何追赶潮流或身居高位,却总也掩盖不住内心的卑贱一样。

毫无疑问,最让人动心的是苦难中的高贵,最让人看出高贵之所以高贵的,也是这种高贵。凭着这种高贵,人们可以在生存亡线的边缘上吟诗作赋,可以用自己的一点温暖去化开别人心头的冰雪,继而可以用屈辱之身去点燃文明的火种。他们为了文化和文明,可以不顾物欲利益,不顾功利得失,义无反顾,一代又一代。

我站在这块古代称为宁古塔的土地上,长时间地举头四顾又终究低下头来,我向一些远年的灵魂祭奠——为他们大多来自浙江、上海、江苏、安徽那些我很熟悉的地方,更为他们在苦难中的高贵。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。